音楽のカテゴライズに逆らって(1) [ミュージック]

新春特別対談です(笑)

少し前に紹介したこの本にも収録されていましたが…

『武満徹対談選 仕事の夢 夢の仕事』 ちくま学芸文庫

オリジナルは、この雑誌への掲載でした

『へるめす』 第37号 岩波書店 1992年5月8日発行

なお、ちくま学芸文庫版では、タイトル、見出し、写真等が割愛されていましたが、ここではあくまで原典に忠実に復元します

〈Guest From Abroad〉

音楽のカテゴライズに逆らって

デヴィッド・シルヴィアン 武満徹

音楽と視覚のコラボレーション

武満 先日、たまたまロンドンに滞在しているときに、あなたと坂本龍一さんと昼食をご一緒しましたが、非常に限られた時間だったんだけど、とても楽しかった。今回来日なさるというから、ぼくも編集同人のひとりである『へるめす』のために、対談ができたらいいなと思っていました。

シルヴィアン ぼくもこの対談を大変楽しみにしていました。この雑誌はいつごろから発行していらっしゃるのですか。

武満 八年前からですね。編集同人は、哲学者の中村雄二郎、建築家の磯崎新、それから小説家の大江健三郎、詩人の大岡信、文化人類学者の山口昌男、それと私です。いま年に6回出ています。

シルヴィアン かなり広範なテーマをいつも取り上げて話をしていらっしゃるわけですね。

武満 そうですね、幻術や文学、哲学もあれば人類学もあるわけですから、そういう境界を越えた学際的な、かなりハイセンスな雑誌なのではないかと思うけれど――よくも悪くもね(笑)。ぼくは怠け者だから、どうも音楽のパートだけはこれまで弱体だった(笑)。それでも、ジョージ・ラッセルと対談をやったり、最近ではあなたの友人でもある大竹伸朗さんと話したり、美術や映画、どちらかといえば、音楽外のことでこれまでぼくは話をしている。

ジョージ・ラッセルと言えば、彼はまた新しい本を書いていますけど、デヴィッドは彼が昔書いた本を読んだことがありますか? それは1960年の初めに出版されたものだけれど、タイトルは《Lydian Chromatic Concept of tonal organization》(「個性組織のリディア調半音階的概念」)。すばらしい本です。その日本語訳が今度やっと出ることになって、出版社がぼくに何か書けと言って来ているんだけど。実はぼくは、もう何年も前に自分自身のために翻訳して、それは自分だけのものとして秘かにもっているんです。

そんな具合で、音楽でも、どっちかというと自分の領域の話よりは、領域を超えた話題が多かったな。

シルヴィアン 現代音楽以外のことなら何でも話しましょうか(笑)。

武満 今日いらしてくれて大変嬉しいです。つい最近、デヴィッドと、ラッセル・ミルズのコラボレーションで完成した新しいアルバムが出ましたね。ヴァージンから出た『エンバー・グランス』はすばらしい出来で、大変感動しました。先日も、新宿の丸井の地下のヴァージン・メガストアに出掛けて、数組買って、何人かの友人に、これ聴けといって勧めたんですよ。

シルヴィアン 売り上げが伸びたのは武満さんのおかげかもしれない(笑)。

武満 そうでしょう(笑)。でも、ほんとうにきれいですね。あれを西武美術館の館長に差しあげた。そしたら、見るなり、「大竹(伸朗)君もこういう人たちの影響を受けているんですね」と言った。『エンバー・グランス』は単にポップスや、ロックのフィールドだけではなくて、もっと広い意味で、多くの芸術に示唆を与えるものだろうと思いましたね。

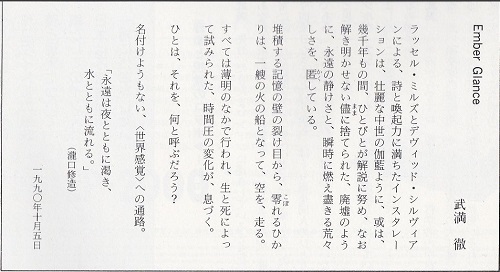

シルヴィアン インスタレーションというのはまだ十分に開拓されていない領域だと考えまして音楽家とビジュアル・アーティストが協力をして、ひとつの視覚芸術をつくるのは興味深いと思いました。ラッセル・ミルズとの協力で、そのときに〔1990年9月29日~10月12日、東京・品川、寺田倉庫にて開催〕たしか武満さんが見てくださって、今度のアルバムにも載っているのですが、文章を書いてくださいましたね。

今度はさらに発展させて、そのインスタレーションのなかで音楽家が演奏するという、つまり美術家がつくった環境のなかで音楽家がパフォーマンスをするという新しい体験を、そして非常に刺激的な体験をしてみたいと思っています。

武満 ぼくは最近は比較的古典的な手法で音楽を書いているけれど、もともと出発は、数十年前から、いま言われているインスタレーションのようなことに興味があって、音楽家としてスタートしたんです。もちろん音楽には音楽独自の表現があるわけだし、美術ならそれ独自の表現もあるでしょう、映像独自の表現もあるだろうけれど、もっとそうした境界を越えた表現のあり方、違った芸術家同士のコラボレーションとか、そういうものにずうっと長いこと興味をもち続けて、自分なりの実験をずいぶんしてきたと思うんです。ですから、このあいだのラッセル・ミルズとデヴィッド・シルヴィアンのインスタレーションは、ああやっとこういうものが生まれたんだなと思って、とても感慨深かったんです。つまり、そうした試みはずいぶんやられてはいるけれど、音と視覚が拮抗するというようなこと、ことに音の表現の独自性はややもするとこれまで希薄でしたね。

シルヴィアン こういったクロスオーバーの領域というのはいままで未開拓のところだったんです。もちろん60年代にはクロスオーバーのブームがありましたけれども、その後それがもっと発展するかと思ったら、本来発展すべき方向にはぜんぜんいかなくて、十分に開花しなかった。自分の限られた、はっきりと定義された領域のなかで仕事をするだけではなく、ほかの領域の人たちと協力をするアーティストがもっといてもいいと思うのですが、少ないことにかえってぼくは驚いています。

武満 そうですね、全てを見たわけではないけれど、ぼくもそう思う。60年代に行われたいろいろなそうした試みは、ある予定調和的なものの上に成り立っていて、結局は違った分野の人、違った個性が出会っても、それが単に足し算になっていた。今度のミルズとシルヴィアンがやったように、いわば2人がやって4、あるいは6になるという掛け算にはならないで、あくまでも1足す1は2で終わっているというものだったと思います。

60年から70年ぐらいにかけては、いろいろなテクノロジーを芸術表現のなかに援用するということの始めというか、どちらかというとテクノロジーのほうに夢中になった。それもある意味では未だ素朴なテクノロジーだったけれども、テクノロジーを援用することで芸術家の個性がもっと、芸術家自身が知らないようなものまでエキスパンドされたらよかったんだけれど、結局技術の可能性の限界に収まっていたというところに、物足りなさがあったのではないかと思う。

今度の『エンバー・グランス』のアルバムの中に収められているCDがあるわけですが、音楽というか音響、2曲入っているけれど、ことに短いほうの「エピファニー」は大変すばらしい。クラシックの人の言い方に従えば、これは一種のミュージック・コンクレートとか、音によるコラージュというようなことになるかもしれないけれど、ぼくはそれ以上に、単に専門的な音楽家としての立場からだけではなく、ひとりの人間として、あれを聴いて音楽のカテゴライズが――ことにそれはヨーロッパ音楽のなかに起こったことですが――ずいぶん音楽を貧しくしたなと思いました。

シルヴィアン そうですね。ぼくもコラージュとか、そういった分類は好みませんし、そういうつもりはもちろんありませんでした。ぼくが作品をつくるときには非常に視覚的にその作品が見えるんです。頭のなかにイメージがはっきりしていて、そのイメージを全部つなぎ合わせて音楽にするのですが、そうすると聴いている人が、はっきりとぼくの言わんとしていることが読み取れるような、そういうものをつくろうとしています。この「エピファニー」はコラージュというよりも、映画のなかで編集をしたり、あるいは一人の人物をクローズアップして、それから少し離れてロングショットをしたり、パンするとか、そういった映画を撮るような感じでつくりました。

武満 不思議ですねえ。年齢も違うし、住んでいる場所もずいぶん隔たった空間にいるけれど、ぼくが音楽をつくるときは、デヴィッドがいま考えているようにつくっているんだな。面白く、かつまた嬉しい。人によってはそうしたことを嫌う人がいますが、ぼくは他人が自分が考えているようなことを実現したり、同じ感じ方をもってくれているのに出会うと、こんなに嬉しいことはない。

シルヴィアン ぼくも武満さんとは親和性を感じます。ぼくが聴いたかぎりでは、武満さんの音楽は非常に視覚的なんです。タイトルもとても視覚的ですし、それで一つのイメージとか、絵のようなものを聴く者に想像させる、そういった音楽です。もちろん音楽そのものは大変強力なんですが、視覚的な要素が強い。ある瞬間の濃縮されたエッセンスをとってそれを拡大したり、それに光を当てて強調したり、そういった要素があるので、ぼくは徹さんの作品に非常に魅せられています。お互いに方法とか分野が違っていても、同じようなイメージとか、あるいはインスピレーションの源が似ているのかもしれません。映画とか視覚芸術にぼくも非常に興味をもっていますし、視覚世界の刺激も常に受けてインスピレーションを得ていますので、もしかしたら世俗的な現実の強さというものを、それに光を当てることによってあらわしている、あるいは現実を編集しているのではないかと思います。

普通、音楽というと、小さなものを大げさに誇大に誇張したりする。つまりそれほど言うことがないのにたくさんのことを語ってしまうという特徴があると思いますが、武満さんの作品は、小さな形で拡大する、あらわす、シンプルなレベルでそれをあらわしているところに美しさがあるなと思っています。

デヴィッド・シルヴィアン&ラッセル・ミルズ 『エンバー・グランス』(ヴァージン・レコード)の外箱

『エンバー・グランス』に収められたCDジャケット

タルコフスキーをめぐって

武満 ぼくは、ある時期からのヨーロッパ音楽の身振りというものが、どうしても自分自身になじめないところがあった。それはどういうことかというと、一つのことを強調する、それでいろいろなものが一つの主題に全部従属していくという形ですね。もちろんそのすばらしさはあります。たとえばベートーヴェンの音楽などにそれはある。でも、ぼくは音楽も好きだけれど映画も好きで、映画というメディアにどうしてこんなに強く惹かれるのかというと、映画では、たとえばクローズアップが映っていても、クローズアップだけを見るということは絶対にないんだろうと思うんです。ぼくはいつもそうです。たとえばタルコフスキーの映画なんかを見ていると、もちろんタルコフスキー自体がどうしてもあらわしたい主題はあるわけですが、それは、でも西洋音楽の様式、スタイルとはずいぶん違って、多様性を秘めている。そこに惹かれる。デヴィッドの『レイン・トゥリー・クロー』というアルバムがあるけれど、そのなかのいくつかの歌などは、もちろん、あなたの昔の音楽も好きだけれども、もっと深くなっている。つまり音楽が深くなっているし、悪い意味じゃなくて、多義的である。

シルヴィアン たしかに長い作品というのは一つのテーマをどんどん発展させるための余裕とか容量が十分にあるので、主題やテーマを発展させることができるのですが、そして何かを強調する、あるいはある感情やあるテーマを強調するというのは、それだけ長く演奏できる。しかしたとえば3分間の作品ですと、同じように焦点をしぼるのですけれども、もっと一般的な形で焦点をしぼることになる。単純なものとか、目の前にある直接的なものとか、そういうものに人を招き入れて、そして現実を一緒に体験させる。あるいは現実を拡大したものに一緒に参加させる。映画でいえば、もしかしたらスローモーションに似ているのかもしれません。一つの時間の枠のなかに人を招き入れて、現実をそのところだけスローモーションにするような、そういった要素が短い作品にはあると思います。

たとえば、タルコフスキーなどの作品には、精神性というものを非常に感じます。彼は精神性というものを自分の作品のなかに再導入したというか、持ち込んだと思います。たとえばヨーゼフ・ボイスなどが同じように精神性を表しているという意味では、デュシャンよりは重要なアーティストだとぼくは考えます。もちろんデュシャンがいなければヨーゼフ・ボイスが存在しなかったんですけれども、世俗的なもののなかに精神性を導入したということで、ヨーゼフ・ボイスもタルコフスキーもぼくは評価しています。

武満 タルコフスキーの映画はもちろん全部ごらんになっているんでしょうね。

シルヴィアン 全部見ました。

武満 何がいちばん好きかなあ?

シルヴィアン 最初に見たのが『ノスタルジア』なんで、最初に見たタルコフスキーの作品ということでいちばん印象に残っているのですが、いちばん好きなのは『鏡』だと思います。それは解釈するのがむずかしいので、何回も何回も見直した映画です。

武満 ぼくも『鏡』はとっても好きなんですけれど、ことばの問題とかがあって、とてもむずかしい。欲求不満になるというか、もっともっと知りたいのに、字幕ではどうにも足りないですよね。しかし、あのテンポの感覚は、それに浸っているだけでいい。

ぼくももちろん『ノスタルジア』は大好きで、タルコフスキーの訃報を聞いてすぐ『ノスタルジア』という曲を書いたぐらいです。でも、最も好きな作品ということになると、『アンドレイ・ルブリョフ』です。

シルヴィアン ぼくも『ノスタルジア』を見てから、『ノスタルジア』という作品を書きました。

武満 ああ、そうですか。またも同じだな。ただしぼくの方は彼が亡くなってからでした。いまタルコフスキーの死を悼んでいろんな作曲家が音楽を書いている。たとえばルイジ・ノーノなんかも書いているし、ハンガリーのジョジュ・クルタグ、その他にも多くの人が書いています。

このあいだウィーンに呼ばれて行ったときに、クラウディオ・アバトがタルコフスキーの友達だったということをはじめて知りました。それで彼が、「ウィーン・モルデン」フェスティヴァルのひとつにタルコフスキーをもって来て、そうした作品を彼自身の指揮で演奏したり、タルコフスキーが唯一演出したムソルグスキーのオペラ『ボリス・ゴドノフ』を上演したりしていました。ところがぼくのタルコフスキー追悼の作品がそのなかに入ってない。ディレクターにそのことを話したら、その作品を自分たちは知らなかった。是非演奏したいが、数日後に演奏するのでとても間に合わない、残念だと言われてね。ぼくがたぶんいちばん早かったんじゃないかと思ったら、それより前にデヴィッドが書いていた。

シルヴィアン ペルトも……。

武満 そうそう、ペルトの曲もやってました。

シルヴィアン ぼくの好きな作曲家のなかにペルトが入っています。

武満 そこはぼくと意見がやや違うかもしれない(笑)。違うというのもまたいいですね。ペルトの音楽はもちろんいくつか聴いたけれど、でも、率直にいってぼくには理解するのがとてもむずかしい。どうしてよくわからない。日本でもたくさんの人が彼の音楽を好きだし、ペルトのレコードはほんとによく売れている。ぼくはあまのじゃくだから、人気者はあまり好きになれないのかもしれない(笑)。彼の音楽の聖性、セレニティは、見かけの表面だけのものに感じられ、それに、ときどきものすごく通俗に聴こえるときがるんです。ぼくは卑俗を愛しますけれど、それでもぼくがあまり好きじゃない卑俗があるように思う。ぼくは間違っているでしょうか?

シルヴィアン ペルトの作品にはときどき非常にイライラさせるような単純さがあるんですね。だけど、同時に非常に精神的なものもあるし、ぼくは大変感動します。武満さんが、どうしてペルトが好きになれないのか、とても不思議な感じがします。

(続く)

「今日の1曲」は、このシリーズ(全3回予定)の最後に1回だけやります

でも、それだと今回ちょっと物足りないので、代役として「今日のCM」をやっときます(笑)

VOXY 煌 TVCM「MESSAGE」篇 30秒

Jake / Johannes Burmann & Arjuna Kohlstock

ネオアコを上手になぞっています

>

>

コメント 0